(原标题:国内绝缘材料领军企业,多元化布局新材料,光学膜和电子树脂材料进入放量期,未来业绩确定性成长空间高——11月19日研报挖矿)

1.东材科技:国内绝缘材料领军企业,多元化布局新材料,光学膜和电子树脂材料进入放量期,未来业绩确定性成长空间高。

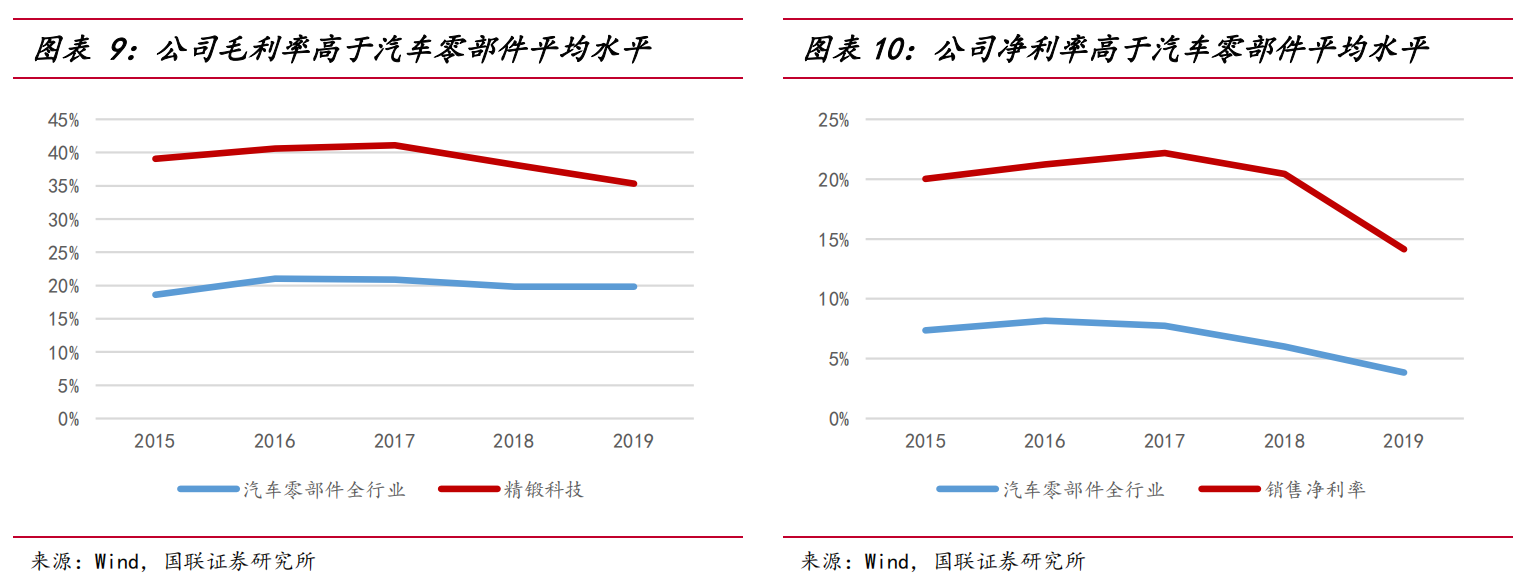

2.精锻科技:工艺技术、先进设备、客户资源、运营效率构筑公司精密锻造护城河,公司是细分领域的隐形冠军,毛利率与净利润率长期2倍于行业平均水平,公司业绩拐点已经确立。

3.硅业:行业今年第三季度已开启新一轮上行周期,其中一品种价格中枢有望出现三年周期的持续上升走势,光伏发电即将进入加速放量期,将是一个重要推动力。标的:合盛硅业、新安股份、兴发集团、东岳硅材。

国内绝缘材料领军企业,多元化布局新材料,光学膜和电子树脂材料进入放量期,未来业绩确定性成长空间高。(**证券)

(1)高端光学基膜亟需国产替代

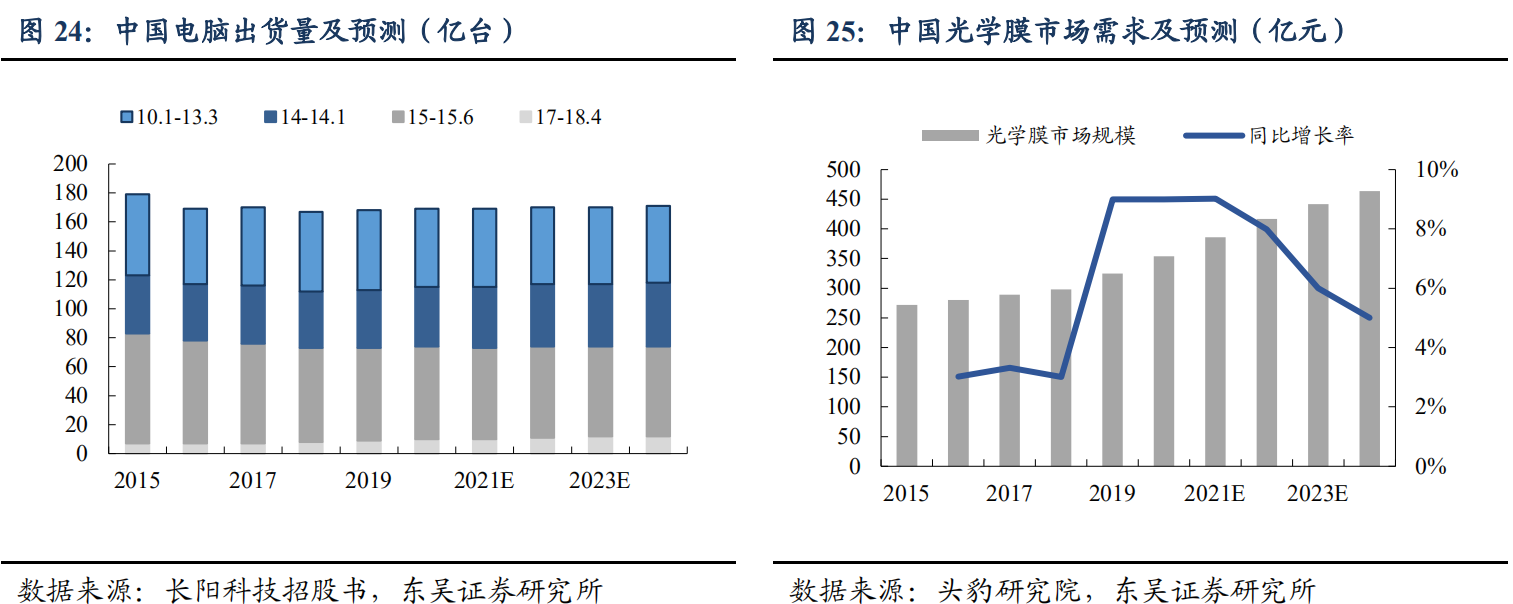

光学膜广泛应用于液晶显示面板、OLED、触控模组以及各类电子器件中,仅液晶显示面板和触控模组对光学膜的需求己经达到120亿元市场规模,当前国内高端光学膜市场主要被日韩厂商手中,进口替代空间大。

国内背光模组和偏光片领域所需光学膜市场需求合计约为110亿元。如果按照面板用光学基膜的单价测算,国内触控板用光学聚酯基膜市场规模接近10亿元。随5G时代、物联网等新一代技术的演进,电子信息产业将迎来新一轮变革,光学膜还广泛应用于AB胶、MLCC多层结构等多种应用场景,并且应用领域还将进一步扩大。

光学级聚酯基膜领域的国产化替代进程加速,成本和区域配套优势逐步凸显,背光模组用光学级聚酯基膜已率先实现国产化,偏光片及触摸屏模组配套用光学级聚酯基膜正处于国产化替代初期。未来,随着电子化课堂、无纸化办公等低碳环保理念不断普及,5G通信技术快速发展,必将带动平板电脑、智能手机的换代需求。

东材科技2019年投产第二条1.5万吨/年的产线,第三条2万吨/年的OLED用光学聚酯基膜产线即将在2021年投产,保障公司未来有足够的生产能力迎接光学基膜国产替代的机遇。新产品ITO高温保护基膜已通过客户端性能认证,进入市场拓展阶段。未来,公司将积极推动产业升级,加大主导产品推广力度,兼顾TFT-LCD用复合膜基材的研发试制,为未来配套OLED柔性显示领域打下坚实基础。

(2)5G高频高速覆铜板带动特种电子树脂需求显著提升

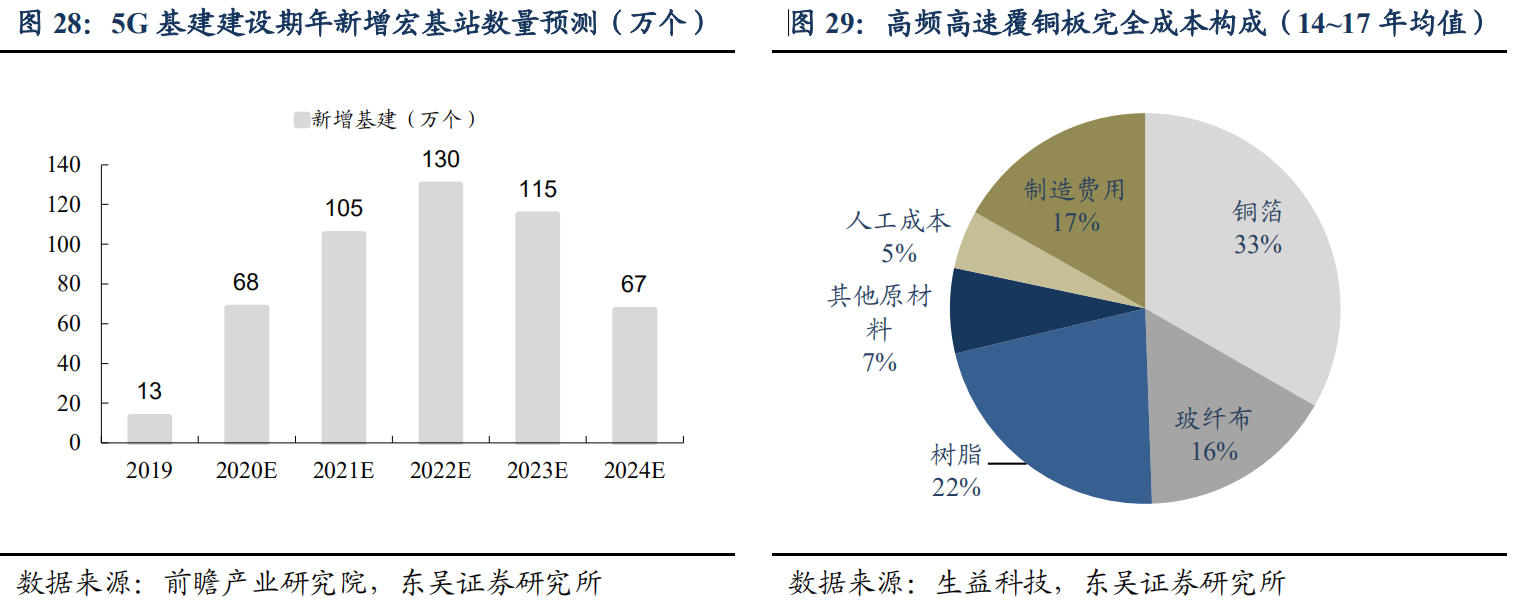

5G快速发展、芯片自主崛起,催生高频高速覆铜板的需求大幅提升,高频高速覆铜板的换代带动高端电子树脂的需求提升。当前高频高速覆铜板用高端电子树脂仍以进口为主,市场空间超百亿元,公司有望抢抓国产替代机遇。

5G技术使用高频、采用毫米波+小基站的组网覆盖模式,5G基站及及建设带动覆铜板市场规模210亿元。5G基站带动的覆铜板市场规模为144亿元,考虑到覆铜板厂商约20%的毛利率,对应电子树脂市场规模约37亿元。我们认为其他场景的覆铜板需求至少是基站这类基础设施的2~5倍市场空间,因此通信换代给电子树脂带来百亿级别的市场空间。

当前高频高速覆铜板用高端电子树脂仍以进口为主,公司的电子树脂材料主要作为高频高速覆铜板的基材,是集成电路行业的上游核心原材料,公司开发出的碳氢树脂、马来酰亚胺树脂等先进电子材料,与多家覆铜板知名企业达成密切合作关系,有望抢抓进口替代机遇。未来,公司将聚焦新一代存储器、5G基站及终端设备的性能需求,与下游覆铜板企业协同攻关,加速培育特种马来酰亚胺、聚苯醚树脂、碳氢树脂、活性酯、LCP液晶高分子等先进电子材料并实现产业化,快速抢占中高端覆铜板市场,实现关键电子材料的本土化保障。

(3)绝缘材料和环保阻燃材料稳健运行

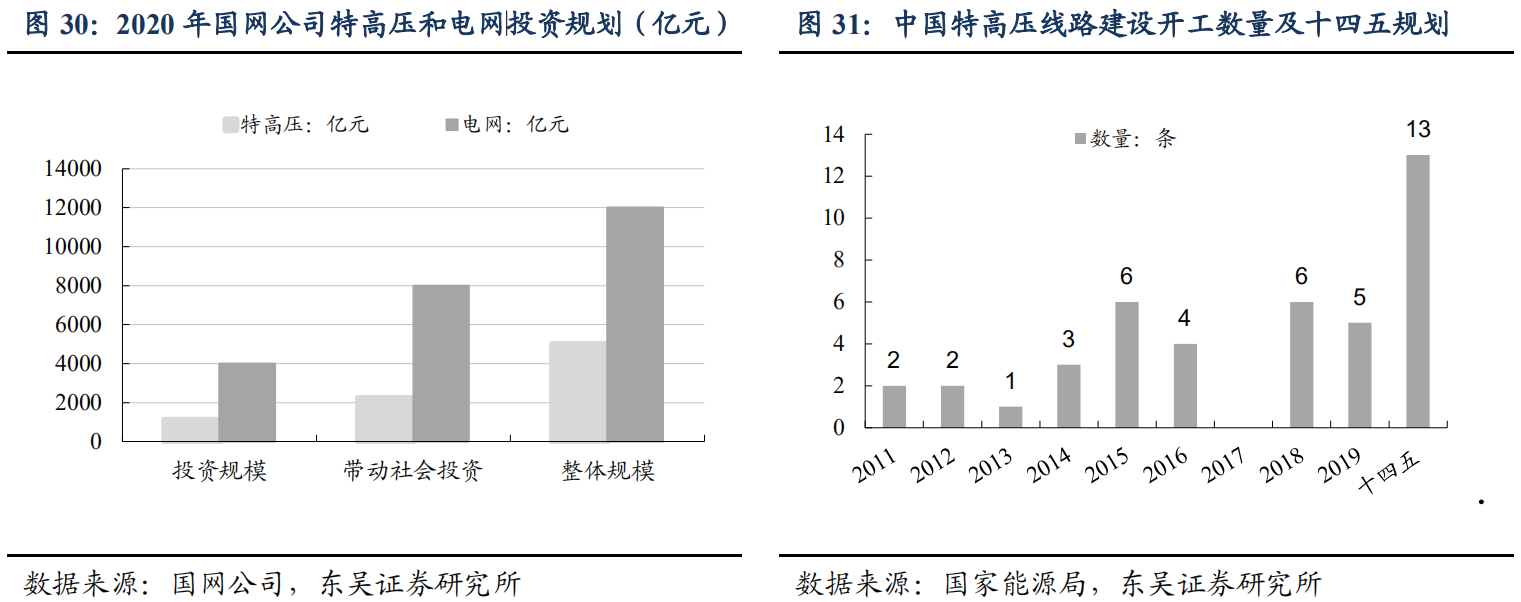

按国家电网年初发布的《工作计划》的进度安排,国内新一轮特高压建设项目的建设交付期和设备制造商交付期都集中在2020年-2021年,上游特高压设备行业将率先受益,未来增长可期。

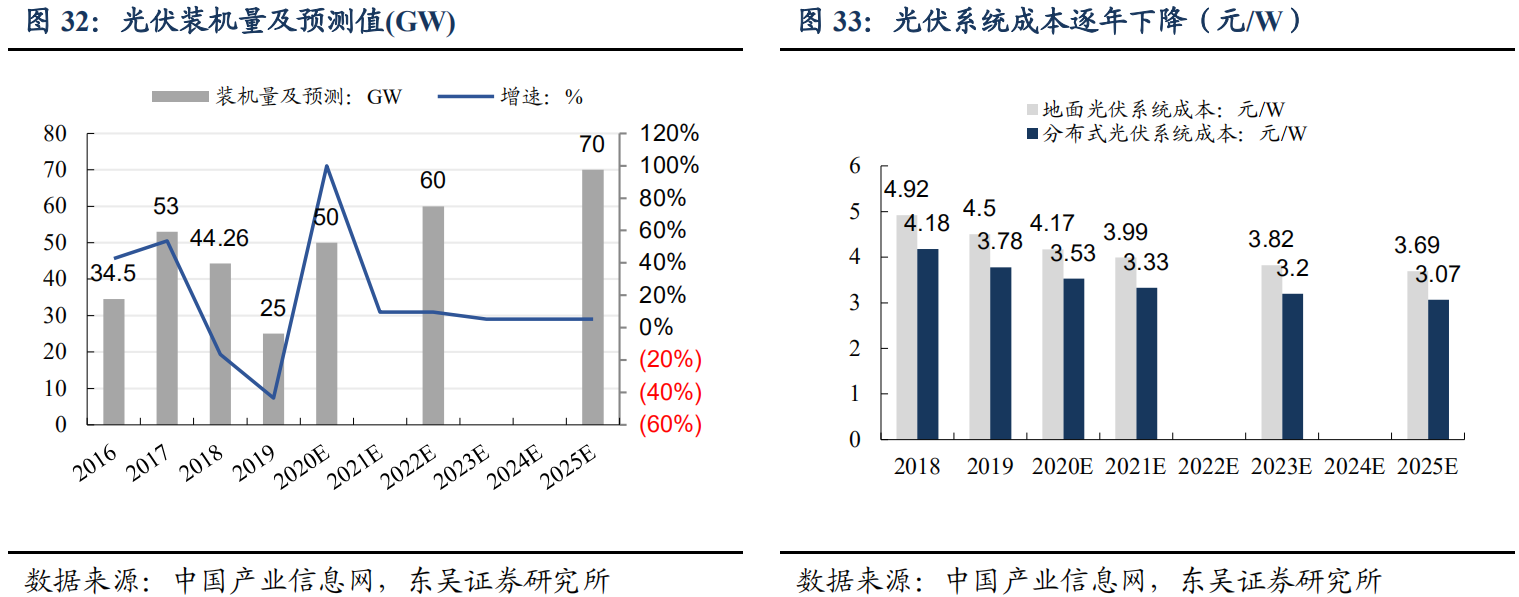

公司应用于光伏行业的主要产品为太阳能背板基膜,其市场需求量与光伏行业的新增装机容量紧密相关。我国光伏行业与新兴领域(5G通讯、新能源汽车、绿色建筑等)的跨界融合趋将势愈发凸显,为中国光伏产业实现产业链精细分工、差异化发展提供良好的契机。

公司应用于环保阻燃材料行业的主要产品为环保阻燃共聚型聚酯树脂,是环保阻燃聚酯纤维及纺织品的上游基础原材料,可广泛应用于地毯窗帘、汽车及轨道交通内装饰等功能性纺织领域。公司应用于环保阻燃材料行业的主要产品为环保阻燃共聚型聚酯树脂,是环保阻燃聚酯纤维及纺织品的上游基础原材料,可广泛应用于地毯窗帘、汽车及轨道交通内装饰等功能性纺织领域。

(4)投资建议

我们预计公司2020~2022年实现归母净利润分别为2.02亿元、3.04亿元和5.09亿元,EPS分别为0.32元、0.49元和0.81元,当前股价对应PE分别为34X、22X和13X。考虑到公司的光学膜和电子树脂材料进入放量期,未来业绩确定性成长空间高,首次覆盖,给予“买入”评级。

工艺技术、先进设备、客户资源、运营效率构筑公司精密锻造护城河,公司是细分领域的隐形冠军,毛利率与净利润率长期2倍于行业平均水平,公司业绩拐点已经确立。(**证券)

(1)专注主业,成就细分龙头

精锻科技专注精密锻造主业,持续的高技术投入水平,与不断积累的规模优势构筑了“质高价优”的产品护城河,聚集头部国际客户资源。公司产品主要为大众、通用、福特、奔驰、奥迪、宝马、丰田、日产、长城、奇瑞、吉利、江淮、比亚迪等公司众多车型配套,是目前国内乘用车精锻齿轮细分行业的龙头企业,轿车精锻齿轮、结合齿齿轮、EDL齿轮等产销量位居行业前列。

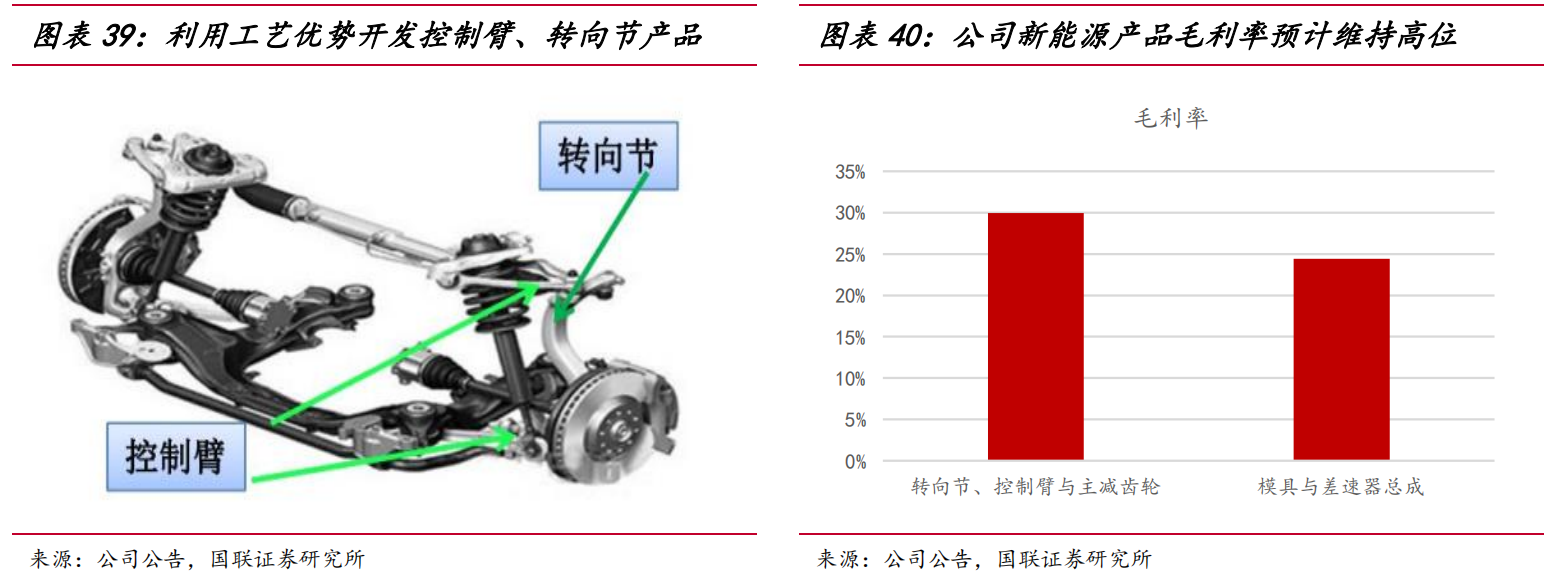

其中,锥齿轮类国内乘用车市场占有率30%,全球占比10%,是细分领域的隐形冠军。公司新能源汽车产品包括:转向节、控制臂、主减齿轮等,已经获得客户定点订单。公司盈利能力突出,毛利率与净利润率长期2倍于行业平均水平。随着行业的复苏,公司盈利水平未来有望具备更好的弹性空间。

(2)行业变量利好公司成长,对标国际龙头空间巨大

高转速电机匹配减速齿轮已经是新能源汽车的主流方案。精锻科技是国内乘用车差速器锥齿轮细分领域行业龙头,同时为部分客户加工差速器壳体,经过多年技术研究以及与客户配套研发,已经具备生产差速器总成的核心技术及能力。

近年来,下游变速箱厂、车桥厂或动力总成厂出于降低成本考虑,总成化、模块化采购趋势明显,逐渐转变为直接采购差速器总成,下游客户需求及市场空间为公司发展差速器总成带来机遇。

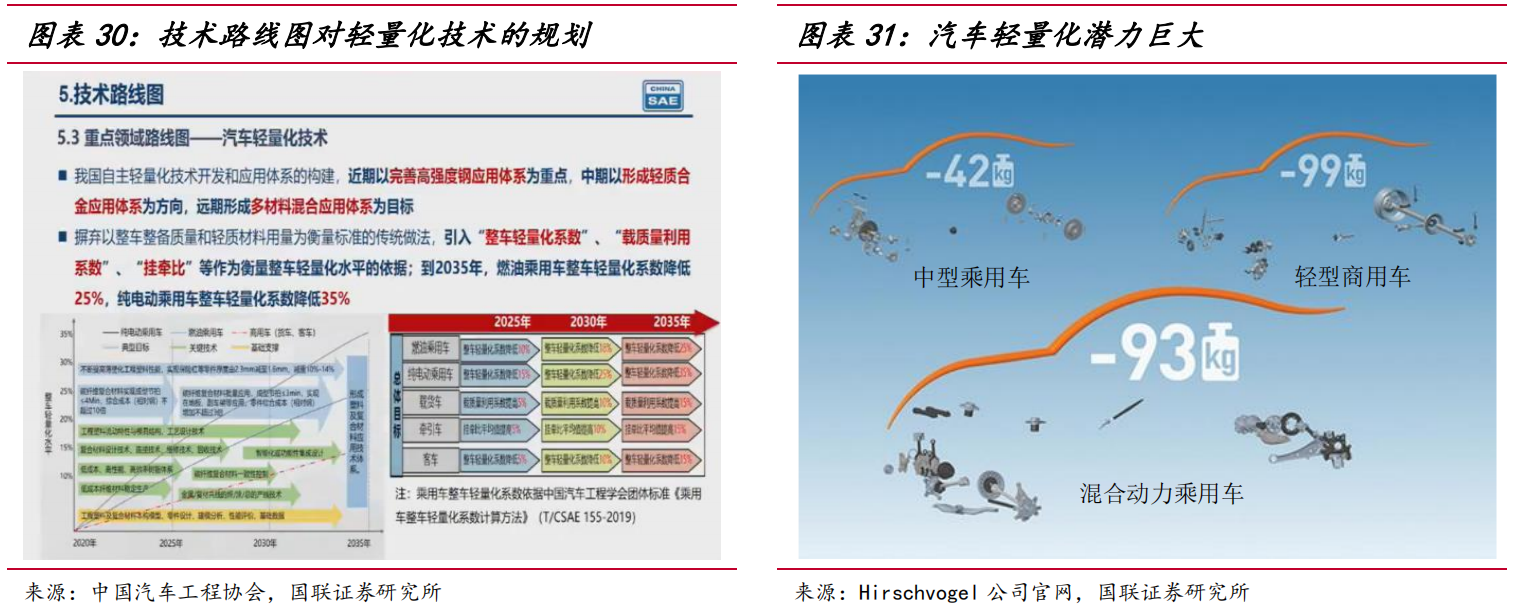

汽车轻量化是汽车工业发展一个方向,汽车零部件采用轻量化结构或高强度轻合金材料对于汽车节能降耗、提高安全系数具有显著作用。精锻科技已经掌握了铝合金精密锻造的核心技术,预期可以高效生产质量可靠并且有成本优势的产品,可实现部分进口产品替代,具有较强市场竞争力。

从国际上看,以德国的德西福格汽车零部件集团(HirschvogelAutomotiveGroup)、日本的武藏精密工业株式会社(Musashi)为代表的先进企业在模具设计与开发、精密锻造技术开发、装备水平、生产工艺及自动化水平、规模、品牌等方面都具有较强的竞争力。从营收上看,精锻科技与这些国际行业龙头相比还有差距。2019年公司营收仅为Hirschvogel的12.6%、Musashi的8%,还有很大发展空间。但从净利率上看,精锻科技的净利率要高于Musashi。

(3)多元动力聚集,快速成长可期

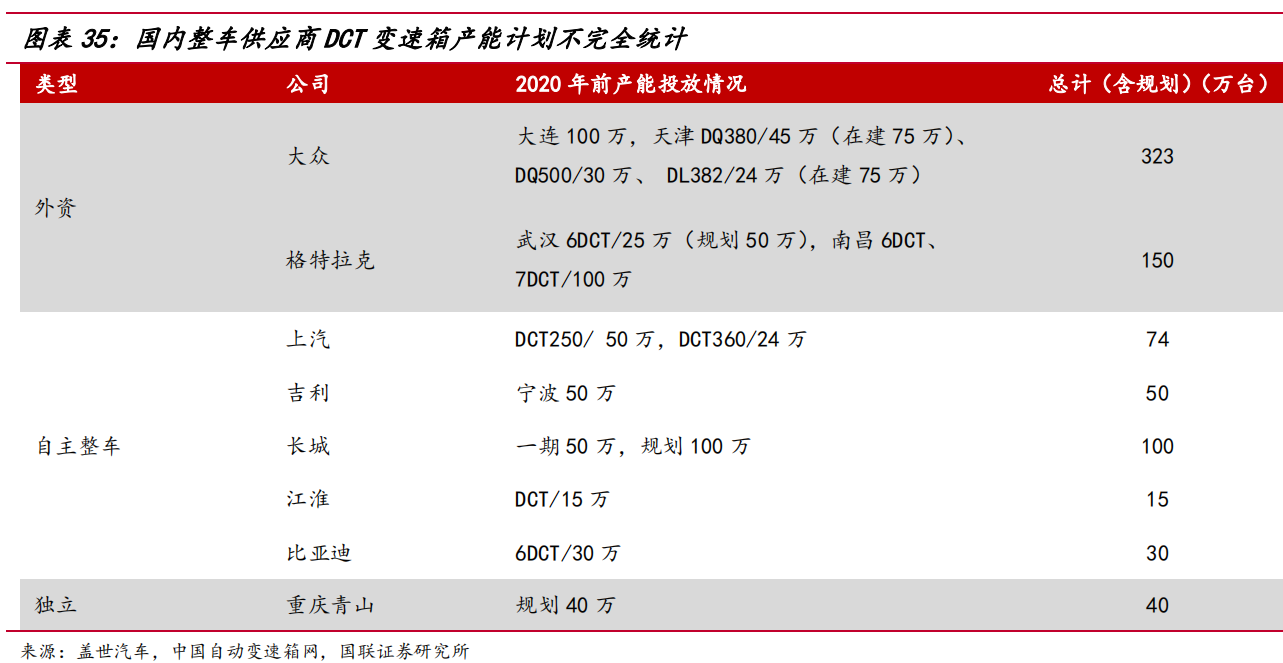

低成本制造将成为汽车行业发展趋势,自动变速器国产替代潜力巨大。经济内循环为主、双循环促进发展的背景下,保持汽车产业链、供应链畅通,自动变速器国产替代势在必行。DCT可以借助于国内手动变速箱的产业基础,将成为我国自动变速器的国产替代的突破口。

DCT使用传统的结合齿轮、倒档齿轮、主减齿轮等,对精锻齿轮的需求量较大。大众汽车在变速箱路线上主要走DCT研发路线,受益于大众DCT变速器国产化降低成本的需求,自动变速箱结合齿产需求量将大量增长。大众汽车是公司最大的客户,公司于2020年度获得大众汽车集团奖,成为全球8家获此殊荣的供应商之一。自主整车和独立变速箱生产商的自主DCT项目逐步落地,精锻齿轮需求量将大幅度增长,公司主要竞争对手产能均布局海外,很难进一步渗透国内市场,自主品牌DCT市场也将成为公司潜在巨大蓝海市场。

公司在技术上与国外竞争对手已经没有太大的差异,在成本上(特别是劳动力成本)方面优势明显。在客户资源上,公司已经进入到标杆客户(德、日、美),与国外竞争对手已在同一平台。公司在2019年出口业务有了进一步拓展,获得了DANA出口EDL项目、博格华纳差速器总成出口项目、麦格纳离合器毂出口项目等。海外市场不断开拓,国外竞争对手在疫情压力下经营堪忧,公司未来出口市场有望继续保持良好增长。

公司近三年来电动车业务迅猛发展,电动车业务营收占比稳步提升。目前,公司提出了“市占率扩大+价值量提升+新能源项目拓展”的发展路径,新能源业务将成为拉动公司成长的三驾马车之一。

公司目前继续拓展新能源车差速器总成的配套业务,拓展新能源车电机轴、铝合金涡盘等关键零部件的业务,积极布局汽车轻量化零件精锻成形技术及其业务。公司已经获得大众、沃尔沃、博格华纳、舍弗勒等产品项目定点。随着配套新产能的建成,相关业务有望持续放量增长。

(4)投资建议

公司2020年上半年受疫情影响,但Q3业绩已全面转正。在多重利好推动下,我们认为公司业绩拐点已经确立。预计2020年至2022年,公司营收分别为12.04/17.13/20.33亿元,归母净利润1.71/2.66/3.33亿元。

行业今年第三季度已开启新一轮上行周期,其中一品种价格中枢有望出现三年周期的持续上升走势,光伏发电即将进入加速放量期,将是一个重要推动力。(**证券)

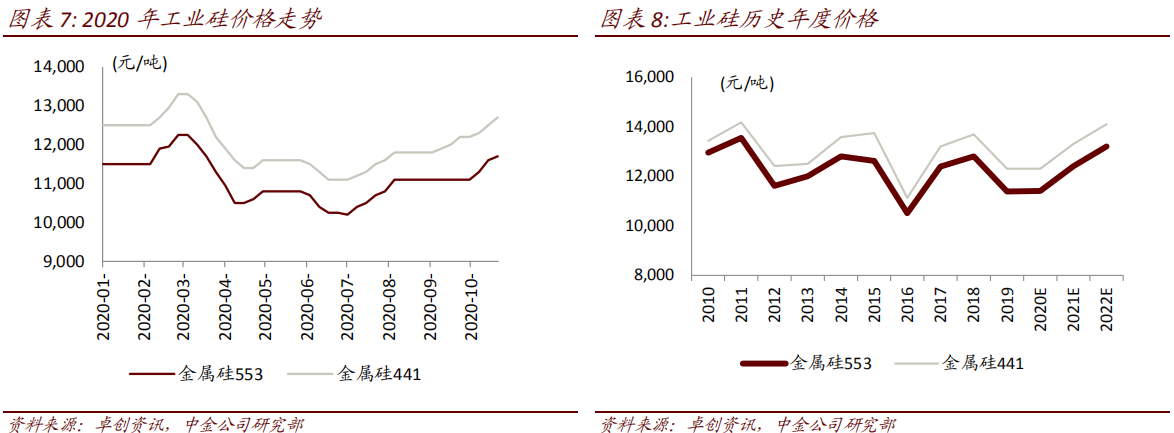

(1)硅业3Q20开启新一轮上行周期

受新冠疫情影响,硅产业(工业硅、有机硅)需求在上半年表现较差;下游采购意愿低,产品价格低位,生产企业降低负荷。随着三季度国内外需求快速反弹,渠道库存紧张(1-3Q库存降低约20万吨),产品价格快速上涨,其中工业硅价格从10300元/吨上涨至12500元/吨,有机硅DMC从14500元/吨上涨至24000元/吨。

根据目前行业供需状况判断,我们认为工业硅价格中枢有望出现三年周期的持续上升走势,短期来看本轮涨价周期至少看至2021年5月(丰水期到来),我们乐观认为本轮价格有望触碰过去十年的历史高点,即15000元/吨左右。在需求高速增长的背景下,供给扩张较为有限,龙头对价格的控制权继续强化,我们判断工业硅价格进入三年上行大周期。

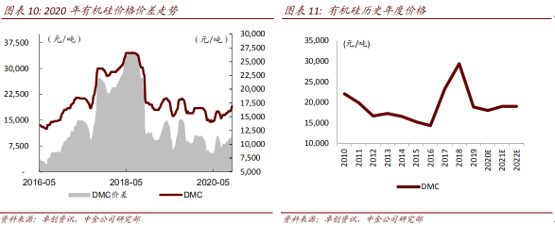

有机硅价格短期看多,长期谨慎。短期来看,需求仍在复苏阶段,尤其是外需。供应端新安、兴发投产后产能仍处于爬坡阶段,供应短期无法大幅增加。从行业开工率来看,近三个月行业开工率在95%以上,处于近五年来的高位。我们认为有机硅价格上涨趋势在4Q20甚至1Q21不会变化,价格空间看至25000-30000元/吨。长期来看,随着合盛40万吨产能释放,我们认为有机硅价格面临回落,但是考虑到目前行业供给的格局,我们认为价格有望在16000-20000元/吨震荡。

(2)工业硅有望进入三年的复苏周期

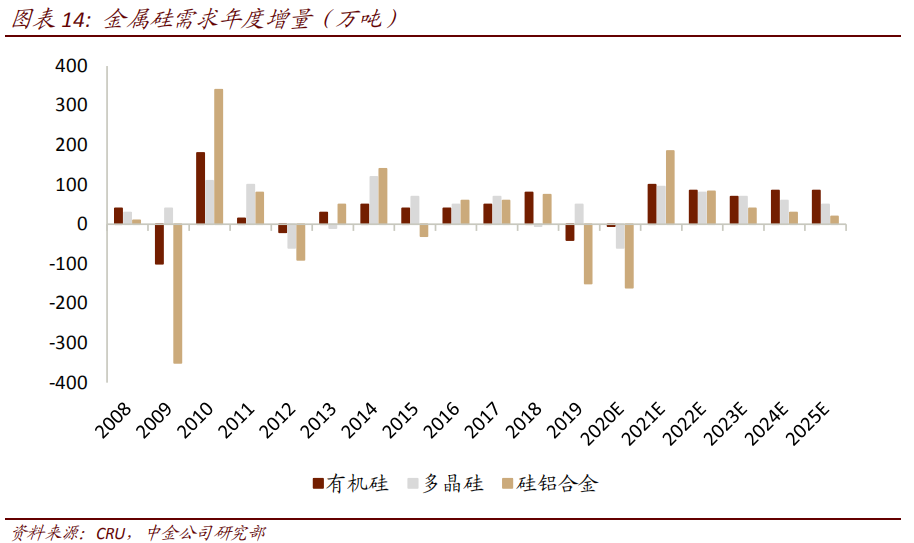

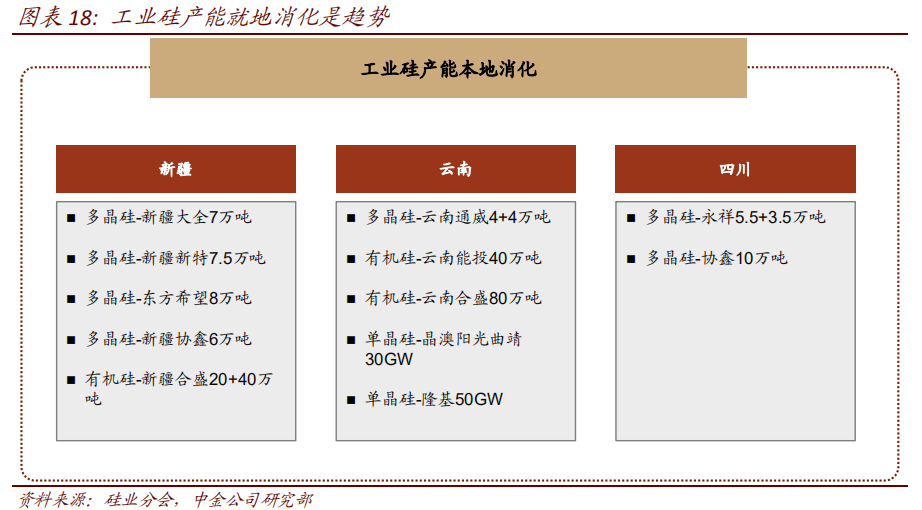

本轮长景气周期复苏的主要驱动力是需求高速增长:展望2021-2025年,我们判断硅铝合金短期有个需求修复(复合增速~2%),中长期工业硅的需求拉动仍主要依靠多晶硅(15~20%)和有机硅(5~10%)。此外供给格局相对稳定是工业硅复苏基础,由于新疆、云南产能总量控制,未来三年内工业硅产能扩张基本全来自于合盛。

有机硅目前是第一大需求方向,未来多晶硅、有机硅占比有望大幅提升。考虑到目前多晶硅进入加速发展期,有机硅仍稳健发展,我们判断多晶硅和有机硅的需求占比将持续提升。从终端需求来看,2019-2020年硅铝合金需求大幅下滑,主要是受汽车产销下滑所致;有机硅则经历2017-2018年快速发展后,阶段性进入下行周期;多晶硅方面2020年受企业生产负荷偏低影响整体消费量下滑。展望2021-2025年,我们判断硅铝合金短期有个需求修复(复合增速~2%),中长期工业硅的需求拉动仍主要依靠多晶硅(15~20%)和有机硅(5~10%)。

国内工业硅飞速发展主要原因是国内生产成本的较大优势,次因是国内终端市场的增速也大幅高于海外国家。工业硅近年来的主要终端需求光伏、汽车、有机硅的终端市场增量主要在国内,因而从产业链一体化配套的角度来看,工业硅的增量也主要来自中国。

目前行业里未来三年内有扩产计划的仅有合盛(40万吨)和新安(一期10万吨)。由此可见,工业硅的产能受到相关政策制约,而先发企业由于获得了相关的产能指标,因而具备天然优势。工业硅产能就地消化,一体化企业优势凸显。根据目前终端的产能规划,我们预计未来新疆本地消化50万吨以上工业硅,云南本地消化40-50万吨,四川则消化25万吨以上,未来三大金属硅生产基地就地消化120万吨,占比超目前总量50%。

(3)多晶硅进入高速发展期,硅铝合金需求有望2021年迎来修复

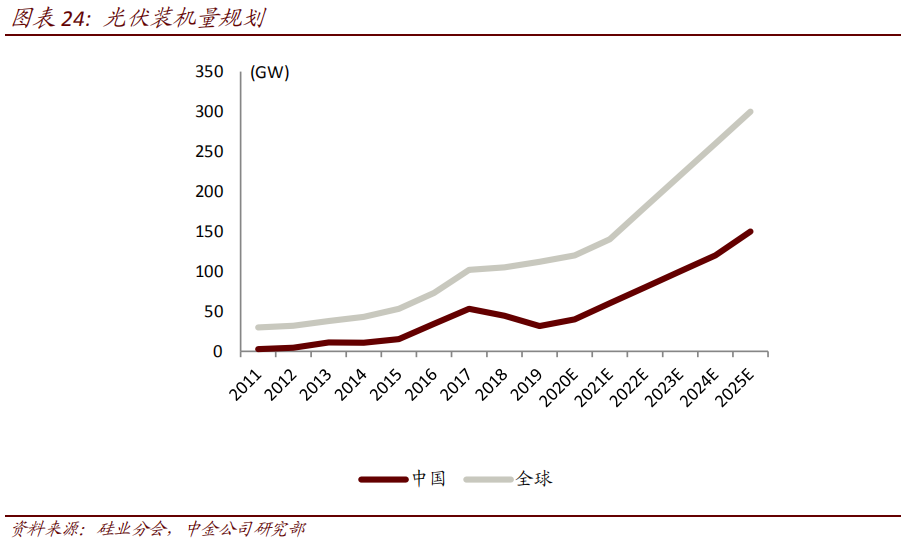

光伏发电即将进入加速放量期,主要的驱动力是来自于发电成本的大幅降低。其中作为主要成本之一的多晶硅在组件中成本占比从56.4%降低至12%,多晶硅生产成本从70万元/吨降低至6万元/吨。过去十年,光伏发电的上网电价4.2元/Kwh降低至0.5元/Kwh。

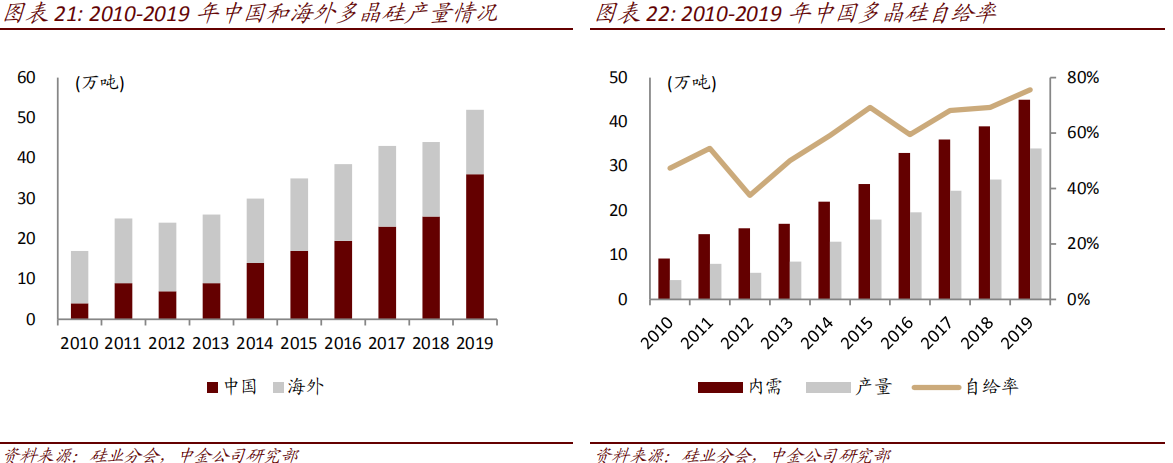

随着下游光伏行业的高速发展,中国多晶硅行业也进入快速发展期。随着国内多晶硅企业持续扩产,同时成本持续下降,我国未来有望实现多晶硅的完全自给,甚至对外出口。

从目前披露的扩产计划来看,2020年多晶硅产能仅增加2.1万吨,大幅滞后于两位数的终端需求增长。同时行业的扩张主要是保利协鑫、东方希望等行业龙头主导,中小企业总量继续收缩,行业继续强化马太效应。2021年基本无新增产能,下一轮投产高峰集中于2022年后,主要为永祥及亚洲硅业,我们认为多晶硅供需情况在2021年继续优化。若2022年11.5万吨多晶硅全部达产,则有望带来15万吨工业硅需求。

“十四五”期间国内年均装机量60GW,硅业分会预计2020年全球光伏装机量为120GW左右,而2021年装机量有望快速提升至140-150GW。随着各项创新技术的应用,光伏发电度电成本正在快速下滑,协会乐观预期2025年全球光伏年装机量将超过300GW,对多晶硅的年均需求量将提升至70万吨以上(对应工业硅90万吨)。截至2020年9月份,国内多晶硅产能仅为42万吨/年,海外产能不足9万吨/年,市场供应存在较大缺口。

硅铝合金2021年可能迎需求阶段性恢复,中长期低增长。随着汽车产量在2020年迎来恢复性增长,我们预计3Q20开始硅铝合金需求有望结束两年多的下行,阶段性反弹。但长期看汽车产量规模难以保持快速增长,硅在铸造铝合金领域的消费量也处于顶峰状态。

(4)有机硅未来仍面临阶段性供需错配

根据氟硅协会统计数据,2020年有机硅行业新增产能达到单体77万吨,其中兴发12万吨、东岳5万吨、新安20万吨,此外合盛计划年底前投放40万吨。而目前已经开工计划于2021-2022年的产能高达98万吨,包括合盛云南40万吨(我们预计2021年),以及大概率2022年投产的东岳30万吨、云南能投20万吨、佳辉8万吨。目前中国有机硅行业进入供给侧优化阶段,特别是在2015年后,环保、安全标准提高,实力较弱的部分企业自发退出市场,行业集中度稳步提高。未来投放的新增产能主要来自行业规模靠前企业,协会预计2020-2024年,中国聚硅氧烷产能、产量年均增速在8.7%和8.9%。

氟硅协会预计,随着终端应用的不断开拓、国内有机硅人均用量持续提升,同时一带一路等欠发达地区的市场渗透,未来有机硅需求有望保持在5-10%左右增长。

(5)投资建议

工业硅涨价弹性选合盛硅业,有机硅弹性依次为新安股份、兴发集团、合盛硅业、东岳硅材。按照我们预期的2021年的相关公司产量,工业硅方面,工业硅每涨价1000元/吨,合盛业绩增厚4.59亿元,业绩较2019年增厚41.5%。有机硅方面,有机硅每涨价1000元/吨,合盛/新安/东岳/兴发业绩分别增厚2.68/1.53/1.03/1.17亿元,业绩较2019年增厚24.2%/40.5%/18.7%/38.8%。重点推荐合盛硅业,建议关注兴发集团、新安股份。

时报资讯声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

-

时报资讯 2024-02-27 08:34

-

时报资讯 2024-02-23 08:39

-

时报资讯 2024-02-22 08:41

-

时报资讯 2024-02-22 08:41